SG-41 Modell Z, Inv.Nr. 2013-1092 Bild: CC BY SA 4.0 Konrad Rainer, Deutsches Museum Digital, Inv.-Nr 2013-1092

Digitale Technik- und Wissenskulturen

Objektgeschichte(n) historischer Chiffriergeräte

Frühe, elegante Schreibmaschinen, mythenbehaftete Geräte des Zweiten Weltkriegs, Spionage-Equipment der 1970er Jahre und kopiersicher verschweißte Black-Boxes: Die Chiffriermaschinen-Sammlung des Deutschen Museums enthält viele seltene und unbekannte Objekte, deren Hintergründe für die neue Dauerausstellung Bild Schrift Codes erforscht werden.

Inhalt

- Digitale Technik- und Wissenskulturen

Bearbeitet von

Dr. Carola Dahlke

Kuratorin

Studien

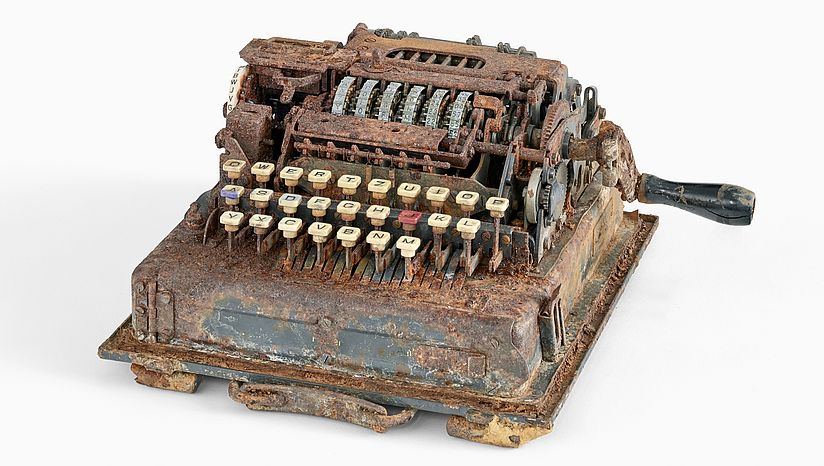

Im Jahr 2017 stoßen Hobbyschatzsucher im Münchner Umland auf diesen ungewöhnlichen Fund: Das Schlüsselgerät wurde anscheinend zu Kriegsende im Waldboden versteckt. Bild: CC BY SA 4.0 Konrad Rainer, Deutsches Museum Digital, Inventar-Nr. 2017-803

Das Schlüsselgerät SG-41 und sein Erfinder Fritz Menzer (1908–2005)

Im Gegensatz zu seinem berühmten Vorgänger Enigma ist das Schlüsselgerät SG-41 weitgehend unbekannt und deutlich seltener. Zwei zerstörte Relikte befinden sich in der Sammlung des Deutschen Museums. Unsere Schlüsselgeräte 41 sind Gegenstand mehrerer Studien gleichzeitig, da sowohl die geschichtlichen Hintergründe, die Person des Erfinders, der Verschlüsselungsalgorithmus und die Objekte selbst (Restaurierungsforschung) noch viele Fragen offen lassen.

Link zum DM-Podcast Schlüsselgerät 41:

https://youtu.be/nwAGr8vNuAo

Link zum Video Restaurierungsforschung der Leibniz-Museen über das SG41: https://www.youtube.com/watch?v=nB2OI6xJv1E

Link zur Veranstaltung HistoCrypt2018/ Veröffentlichung über das SG-41:

https://ep.liu.se/ecp/149/020/ecp18149020.pdf

Für die neue Dauerausstellung Bild Schrift Codes werden die Forschungsergebnisse dieser Studie aufbereitet, um einen animierten Film auf Menzers Spuren zu erstellen. Bild: © Grafik: Cosimo Miorelli | Produktion: Libellulafilm Nina Mair & Robert Jahn

Auf der Suche nach dem Erfinder

Fritz Menzer leitete die Chiffrierabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht. Seine zahlreichen Erfindungen, wie zum Beispiel der kryptografisch außerordentlich sichere Schlüsselkasten und das Schlüsselgerät SG-41, kamen aber zu spät in die Produktion. Über diesen weitgehend unbekannten Erfinder konnten inzwischen viele interessante Details aus TICOM-Dokumenten, deutschen Archivalien und persönlichen Gesprächen mit Verwandten zusammengetragen werden.

(TICOM = das Target Intelligence Commitee (U.S.A. und U.K.) führte direkt nach Kriegsende Befragungen und Untersuchungen mit Kriegsgefangenen durch und protokollierte diese in den TICOM-Dokumenten; seit 2011 großteils von der NSA freigegeben als sogenannte „declassified documents“.)

Das Deutsche Museum ersteigerte 2013 ein stark restauriertes Schlüsselgerät, das aus einem See in Ostdeutschland geborgen wurde. Es handelt sich hierbei um das Model Z mit 10 Zeichen, das von der Luftwaffe zwischen 1944 und 1945 für die Verschlüsselung von Wetterdaten benutzt wurde. Bild: Deutsches Museum | Konrad Rainer

Auf der Suche nach dem Algorithmus

Obwohl die grundlegende Funktionsweise des Schlüsselgeräts 41 bekannt ist, war es aus Mangel an Konstruktionszeichnungen oder intakten Geräten bisher nicht möglich, jedes Detail zu verstehen und den Verschlüsselungsalgorithmus zu simulieren. Deshalb werden im Rahmen der 3D-Cipher-Studie des Deutschen Museums auch CT-Scandaten verschiedener Schlüsselgeräte erstellt, um den Algorithmus endlich vollständig zu erschließen, darunter auch das voll funktionsfähige Gerät eines privaten Sammlers.

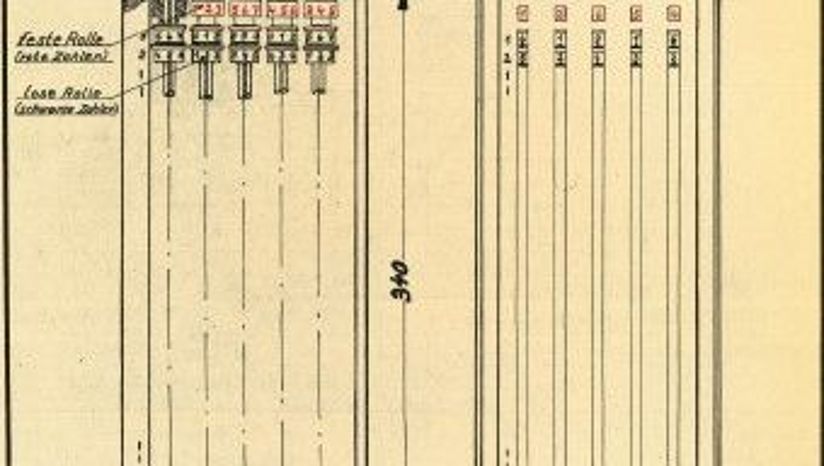

Dieses sogenannte Differenzbildungsgerät (Röllchengerät) erleichterte eine Methode der Kryptoanalyse, die im Zweiten Weltkrieg sehr üblich war. Bild: Jensen, Willi: Hilfsgeräte der Kryptographie. Diss. Flensburg 1955. Universitätsbibliothek TUM, Garching, Signatur 0109/I 305+306

Die Hilfsgeräte des OKW/Chi

Zwischen 1942 und 1945 entwarf die Chiffrierabteilung der Deutschen Wehrmacht mechanische und elektromechanische Geräte, um die Verschlüsselung abgefangener Nachrichten zu brechen. Höchstwahrscheinlich wurde die gesamte Ausrüstung bei Kriegsende zerstört, und nur die korrodierten Überreste eines Gerätetyps konnten von Tauchern geborgen werden. Um mehr über Bau- und Funktionsweise dieser kryptoanalytischen Geräte zu erfahren, werden im Rahmen dieser Studie Archivalien ausgewertet.

Link zum Objekt der Sammlung Heusenstamm

Link zur HistoCrypt2020/ Zur Veröffentlichung über die Hilfsgeräte

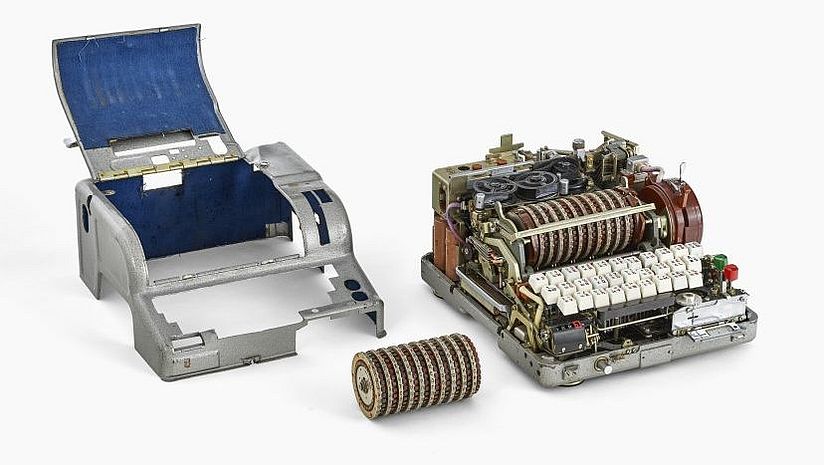

Unser Modell der Fialka hat die sogenannte Demilitarisierung am Ende der Sowjetunion zwar überlebt, aber die Ein- und Ausgangsrotoren sind zerbrochen und das Gehäuse zeigt Brandspuren. Bild: Deutsches Museum, Konrad Rainer | Konrad Rainer

Restaurierung einer Fialka M-125 (UdSSR)

Unser im Jahr 2018 eingeworbenes Exemplar der seltenen Chiffriermaschine namens Fialka wurde eingehend in der Restaurierungswerkstatt für wissenschaftliche Instrumente untersucht und restauriert. Das Ergebnis: Ein Vorbesitzer hatte nachweislich aus mehreren Fragmenten eine auf den ersten Blick stimmige tschechische Variante zusammengesetzt.

Doch die Tastatur wurde aus mehreren Modellen zusammengestückt und teilweise umlackiert, die Metallhaube entsprechend angepasst. Für die Ausstellung Bild Schrift Codes wird ein zur Bauart passender CAD-Tastatursatz gezeichnet und im 3D-Druckverfahren von der Modellbauwerkstatt ausgedruckt. So können unsere BesucherInnen zur Eröffnung der Ausstellung ein wirklich bauarttypisches Gesamtbild der vorhandenen Fialka-Technik erleben.

Alexis Køhl sandte 1918 seine Erfindung an das Deutsche Museum mit den Worten „…ob es der löbl. Direction genehm sein würde, einen von mir konstruierten Geheimschriftapparat (…) als Geschenk anzunehmen.“ Bild: Deutsches Museum, Konrad Rainer | Konrad Rainer

Der Automatische Kryptograf von Alexis Køhl (1846–1920)

Ein zufälliger Depotfund stellte sich im Jahr 2013 als älteste Verschlüsselungsmaschine des Deutschen Museums heraus. Der sogenannte Kryptograf des dänischen Ingenieurs Alexis Køhl wurde im Jahr 1918 vom Erfinder höchstpersönlich aus Kopenhagen an das Deutsche Museum gesandt mit der Ankündigung, dass er selbst bald nach München reisen würde, um über sein Gerät zu sprechen. Leider konnte diese Reise nicht mehr stattfinden, denn Køhl erkrankte und verstarb kurze Zeit später.

Datierung der Maschine

So blieb diese Maschine ungenau dokumentiert und wurde vom damaligen Kurator auf das Konstruktionsjahr 1876 geschätzt – eine Jahreszahl, die nicht stimmig erschien. Recherchen in Dänemark bei verschiedenen Institutionen, Archiven und Experten ergaben inzwischen, dass unser Kryptograf vermutlich gegen 1890 bei Professor E. Jüngers „Mechanical Etablissement“ in Kopenhagen hergestellt worden ist, ein hoch angesehenes Unternehmen, mit dem Köhl gut zusammen gearbeitet hat.