Bild: Deutsches Museum

Unsere Geschichte

In ihrer über hundert Jahre langen Geschichte sammelte die Bibliothek des Deutschen Museums fast 1 Million Bände, zog mehrfach um, durchlebte Bombentreffer und Finanzkrisen und wechselte grundlegend ihr Sammlungsprofil. Heute ist sie eine der bedeutendsten Bibliotheken für die Geschichte von Naturwissenschaften und Technik.

Unsere Geschichte

Blättern Sie sich durch die verschiedenen Phasen der Entwicklung der Bibliothek.

1903

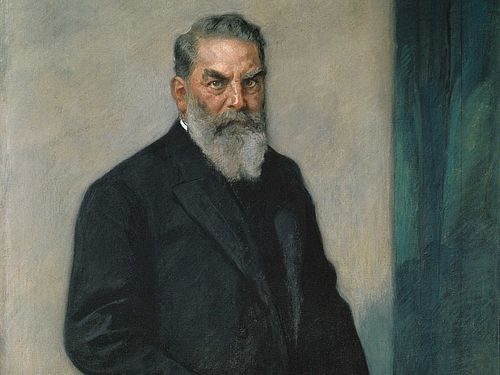

Es war die Intention Oskar von Millers, des Museumsgründers, nicht nur ein Technikmuseum, sondern ein „Studienzentrum“ der Technik zu schaffen, das von vornherein auch eine Bibliothek umfassen sollte. So wurde im Juni 1903 zusammen mit dem Deutschen Museum auch die zugehörige Bibliothek gegründet.

Gründungsvision

Die damals vorhandenen Fachbibliotheken konnten weder die rasant wachsende Zahl der Publikationen komplett erwerben, noch waren sie der Öffentlichkeit zugänglich. Vor diesem Hintergrund waren die Planungen Walther von Dycks (1856–1934), des damaligen Rektors der Technischen Hochschule München und Mitglied des Museumsvorstandes, zukunftsweisend. Dycks Ziel war der Aufbau einer Bibliothek, die „die moderne technische und wissenschaftliche Literatur vollständig enthält“. Damit sollte Deutschland nichts weniger als eine „wissenschaftliche Zentralbibliothek für Technik, Mathematik und Naturwissenschaften“ erhalten. Eine für das damalige Bibliothekswesen geradezu revolutionäre Vorstellung, da um die Jahrhundertwende noch keine deutsche Bibliothek gesamtstaatliche Aufgaben wahrnahm.

1908

Im Januar 1908 öffnete die Bibliothek ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Sie befand sich damals noch – wie auch das Museum – in der Maximilianstraße 26, im Gebäude des ehemaligen Nationalmuseums (heute Museum Fünf Kontinente). Der Bestand umfasste bereits 22.000 Bände. Dieser Kernbestand ist in einem gedruckten Katalog nachgewiesen.